藍 画 廊

本橋大介展

MOTOHASHI Daisuke

本橋大介展の展示風景です。

各壁面の展示をご覧下さい。

画廊入口から見て、左側の壁面です。

正面の壁面です。

右側の壁面です。

入口横の壁面です。

以上の14点で本橋大介展は構成されています。

作品の詳細をご覧下さい。

|

|

|

|

左壁面、左端の4点です。

左からタイトル「トングとパスタ」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)、

「ニンジンスティックとフォーク」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)、

「スプーンとグリンピース」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)、

「カレー皿とスプーン」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)です。

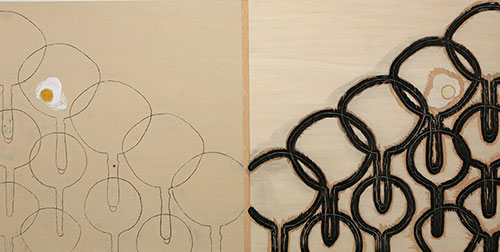

左壁面、右端の作品です。

「3種類のフライパンと目玉焼き」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊、ボンド)です。

|

|

正面壁面、左端、右端の作品です。

左から「電子ピアノ」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊、ボンド)、

「わりばし」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊、ボンド、木片)です。

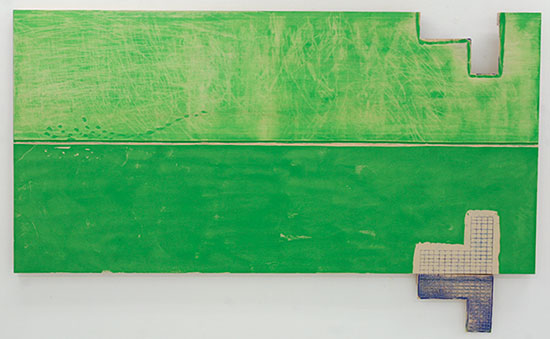

右側壁面、左端の作品です。

「喫煙所から見える区役所」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊、ボンド)です。

|

|

右壁面、中央、右端の作品です。

左から「四谷」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊、ボンド)、

「誕生日のショートケーキ」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)です。

|

|

|

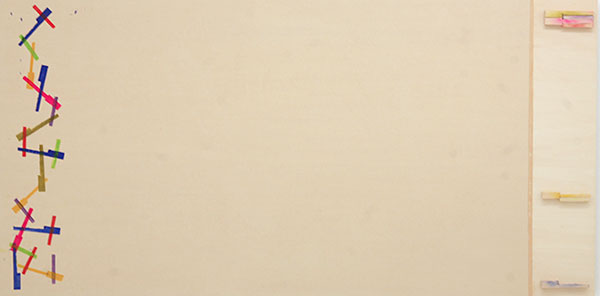

入口横壁面、左端、中央、右端の作品です。

左から「高麗駅前」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)、

「体育館 」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)、

「絵画とこども」(和紙、シナベニヤ、水性絵具、糊)です。

画廊中央、台座の上の作品です。

「幸運を」 (和紙、水性絵具 )です。

〈作家コメント〉

自分の絵画制作が人の役に立っているとは思えません。

でも見ていただく方にこんな阿呆がいるのなら明日も生きようと思っていただければ幸いです。

「その余計な行為はなんと人間の密度に充ちていることでしょう。」栗原彬の言葉です。

私はのたうちまわり、泥臭く生きています。

本橋さんは木版画家ですが、近作を見ていると、単に美術家と形容したほうが相応しいと思います。

版画という狭いジャンルではなく、今日的な美術の在り方を模索している広いフィールドの作家に見えるからです。

別の言い方をすれば、ジャンルが溶解した現代美術の作家の表現です。

表面のソフトな感触とは違って、作品の核にはラジカル(根源的)な問いを感じます。前回個展時の説明と重複しますが、作品の構造を簡単に記します。

まずシナベニヤの版があって、それを和紙に摺り、版木の隣りにのりで接着します。

作品によっては版木の一部を切り取って、ベニヤの縁に付けてしまいます。

この切り取った部分も版木となって和紙に摺られます。

その後版木はサンダーで削ってしまうので、再度摺ることはできません。

このプロセスで分かる通り、摺りは一回限りでしかも切り取りの部分もあるので、一点限りの作品です。

版木も作品で、画像が反復するようなイメージが特色です。

平面と立体のハイブリッドな作品とも言えます。

モチーフは日常の風景です。

特にコロナ禍の影響で家庭内の事物が多くなっていますが、その何気ない切り取り方は本橋さんの穏やかで繊細な視点、視線を感じさせます。現代の効率重視で近視眼的なものの見方から見れば、このような作品は無駄に思えるかもしれません。

しかしわたしは思うのです、無駄で役に立ちそうもないことが、生活を、生きることを輝かせることを。

そして常識を疑い、物事の本質へと思考を導くことを。

だから本橋さんの表現はラジカルで、わたしの目を見開かせ、美術の深みへと誘うのです。

あの意表を突くモチーフの選び方、何とも言えないような形体と構図から新鮮な感動を覚えるのです。

最後に、

画廊中央の台座上の紙片に注目して下さい。

和紙に円が木版で摺られていますが、これは中国では幸運の印です。

この円を彫る技術は相当なものです。

その技術が本橋作品の根底を支えています。

本橋作品に心を奪われた方はどなたでも1枚持ち帰ることができます。

幸運が貴方にも訪れるよう祈っています!ご高覧よろしくお願い致します。

2009年藍画廊個展

2010年藍画廊個展

2012年藍画廊個展

2013年藍画廊個展

2019年藍画廊個展

会期

2022年11月14日(月)ー11月19日(土)

11:30amー7:00pm(最終日6:00pm)

会場案内