藍 画 廊

影という視点からランドスケープ、身体を表現した太田武志さんの昨年の「記憶-器」展。

今回の展示はその続編ともいうべき「記憶-器II」展です。

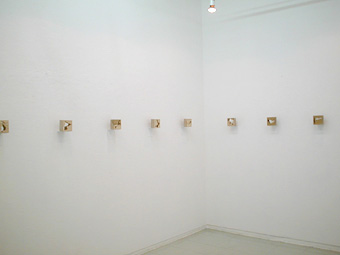

まずは展示風景をご覧いただきます。

100(W)×100(H)×50(D)mmの木(ポプラ)が整然と並んでします。

作品数は十六点で、これは昨年と同じです。

側面が木の年輪で、正面が柾目です。

その柾目の表に彫られた形状は、前回と同じく「湖沼」です。

作品の側面からのショットです。

L字型の金具で壁面から突き出た形で展示されています。

昨年の展示は作品が壁にピタリと着いていました。

なぜ展示法を変えたのでしょうか。

その答えは・・・・、後ほどご説明いたします。

|

画廊入口から見て、正面と右側の壁面です。 等間隔に作品が並んでいます。 |

|

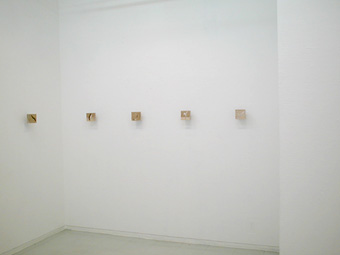

右側と入口横右の壁面です。 |

|

最後は左側と入口横左の壁面です。 この展示風景だけを見ていますと、昨年の展示とほとんど同じですね。 |

それでは、作品を正面から撮影した画像二点ご覧いただきます。

|

|

「湖沼」の輪郭を彫っていますが、向こう側の壁が見えます。

貫通していますね。

昨年の作品は、輪郭から想像した湖底が彫られていました。

水をたたえる容器でした。

喩えていえば、木製のお菓子の型(かた)のようでした。

それが今回は「底なし」になっています。

今度は斜め横からの画像をご覧いただきます。

|

|

再び喩えれば、オニギリを作る木製容器に似ていますが、表と裏がストレートに貫通しているわけではありません。

多くは裏に向かって拡がっていますが、部分的には狭くなっている所もあります。

表と裏の輪郭も似ていますが、大きさや形が違います。

背面(裏)から作品を見ることはできますが、撮影することは困難です。

そこで、展示前に太田さんが背面を撮影した画像を掲載いたします。

|

|

これで作品が壁から離されていた理由が分かりになったかと思います。

背面からも見られるように、壁と作品の間に適度な距離を設けたのです。

表の輪郭の端正さに比べると、波打つような、彫った痕跡がダイナミックです。

太田さんの説明では、表と裏の形の輪郭は(最初は)同じで、両側から彫っていくそうです。

表の輪郭は正確に残しますが、裏は彫っている過程で変わっていきます。

右の画像では、おおよその形は残しながらも裏が方が大きく拡がっているのが分かります。

「記憶-器」は身体・空間の比喩として器・庭を表し、「型」的な造形としての湖の形にそれを内包する。

そのことを「影をランドスケープに起こすこと」と考えた。

存在を暗示する影を立体として捉えた。

「記憶-器II」では、この「記憶-器」をさらにもう一度型取ろうと試みた。

結果的に影(型)からは実像は生まれず、影は陰へ隠れていった。

太田さんが記した本展のテキストの一部です。

前回の作品は、「湖沼」の底の形状を「湖沼」の影と考え、それを立体化し、容器と捉えた作品でした。

(詳しい説明は繰り返しになりますので、前回のご案内をお読みいただければ幸いです。)

今度は影から実像にアプローチした作品といえます。

しかし、実像は生まれず、影は陰へ隠れてしまいました。

このことが示唆するのは、影と実像の関係が一対一ではないということです。

それを太田さんはテキストでこう説明しています。

影はことばに似ている。

多くのひとはモノと対峙するときことばを求める。

モノに与えられたことばを知ることでモノを知ったと思う。

しかし、必ずしもことばとモノとは一対一の関係ではない。

対象を一つのことばから解き放ち、あたかも一対一であるかのような身振りから、ことばとモノとの多様な関係性を取り戻す。

広がりを持つことばとして、作品があり続けたい。

ことばは記号であって、モノの一面を表しているに過ぎません。

しかし、ひとは記号を拠り所にしてモノと向かい合います。

そして、往々にして記号の範疇で考え、知ったと錯覚します。

そんな関係に懐疑を持ち、その関係性の解放(多様性)を美術というフィールドで試みたのが今回の作品です。

非常に興味深い美術的思考(試行)です。

固定化された影ばかり見ていると、実像の多様性を忘れてしまいます。

普遍と呼ばれる影に惑わされず、個別の多様性に目を向けないと、実像の豊饒さを見失うことになりかねません。

ご高覧よろしくお願いいたします。

2002年藍画廊個展

2003年藍画廊個展