藍 画 廊

宮本博行展

空|地

kara|ti

MIYAMOTO Hiroyuki

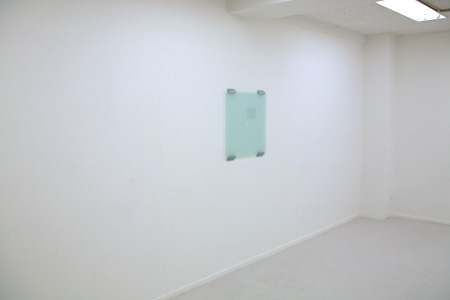

宮本博行展の展示風景です。

各壁面ごとの展示をご覧下さい。

画廊入口から見て、左側の壁面です。

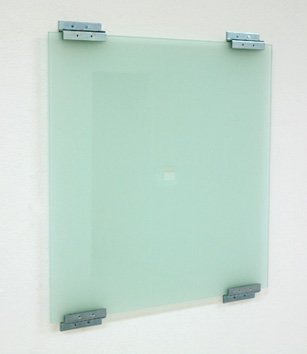

作品タイトル「minimul window」(磨りガラス)で、サイズは600(H)×600(W)×20(D)mmです。

正面の壁面です。

「brack sky (big dipper)」(フォトアクリル)で190×190×10です。

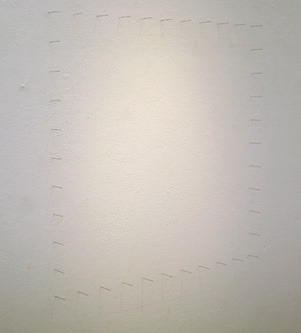

右側の壁面と天井です。

天井の点検口にスライド作品が設置されていて、「sky in hole」(mixed media)でサイズは可変です。

右壁面には縫い針を使用した作品が展示されていて、「hedge of needle II」(mixed media)で600×600×38です。

入口横の壁面です。

「gray sky (cloud)」(フォトアクリル)で190×190×10です。

又、これは作品ではありませんが、入口ドアのガラス窓にトレーシングパーパーのような紙が貼ってあります。

その中央に小さな正方形の穴が開けてあって、外から覗くと内部の様子が切り取られて見えます。

それは丁度正面の「brack sky (big dipper)」の黒い正方形に焦点が合うようになっていて、それを撮影したのがこのページの最上にある小さな画像です。

床面の展示です。

「Three of composition」(ステンレス・ガラス・セメント・土砂)で、サイズ可変の3点組の作品です。

以上の6点が展示室の展示で、その他小展示室に1点、事務室に1点の展示があります。

左壁面の「minimul window」です。

この作品は全体の展示のキーになっている作品と言っても良いかもしれません。

作品サイズの60cm角は多くの作品に共通するサイズです。

よく見ると、磨りガラスの中央には小さな正方形が透明になっていて、そこから壁面が小さな正方形として浮かんできます。

このような多層の構造が本展の特徴であり、そのスタート地点がこの作品です。

正面壁面の「brack sky (big dipper)」です。

夜空を撮影した作品で、目を凝らしてみると、北斗七星が写っています。

うっかりすると見逃してしまう、点検口に設えた作品、「sky in hole」です。

下から上を見上げる形で鑑賞します。

この作品はフォトフレームが基本になっていて、12枚の画像がスライドショーとしてループになっています。

画像は空の映像で、昼から夜にかけて、約半日分の映像が収められています。

上の画像は、フォトフレームに昼の雲が映っている時に撮影したものです。

「sky in hole」同様、見逃してしまいそうな作品「hedge of needle II」です。

右壁面に設置されていますが、スポットのライトに目が行かないと、作品の存在を見逃してしまいます。

この作品は一辺11本の縫い針で60cm角の正方形を形作っています。

その縫い針には、細い透明なテグス(釣り糸)が一周する形で通してあります。

入口横壁面の「gray sky (cloud)」です。

曇り空を撮影した作品で、正面壁面の「brack sky (big dipper)」と正対する形で展示されています。

|

|

|

最後は床置きされた「Three of composition」という3点組の作品です。

左から、ステンレスの額縁とアクリルガラス、板ガラス、土砂をセメントで固めたものです。

どれも60cm角のサイズで、正面壁面と入口横壁面の作品を結ぶ様な(循環する様な)形で展示されています。

宮本博行展、多層な構造が入り組んだように設置、展示されています。

その割にはスッキリした印象を見せているのは、幾つかの共通する要素で作品が連鎖しているからです。

まずは正方形。

四角という形は自然界には存在しないそうです。

(ここにこの展覧会のヒントが隠されているような気がします。)

そして60cm角という、絶妙な均衡を持ったサイズの使用。

30cmでもない、90cmでもない、60cm角というサイズは画廊空間から割り出された綿密なサイズと想像します。

それがガラス、ステンレス、土と素材を変えながら繋がっていく。

そして究極には縫い針で囲んだ、無としての60cm角へ。

他方で、空を撮影した正方形群が60cm角と交差、連鎖するように展示されています。

なお、本展のサブタイトルは「空|地」と書いて「から|ち」と読みます。

宮本さんによれば、『私は空を「から」と読むことで、 作品を通じて「から」をはかっているのかもしれません。』

ここには宮本さんの美術に考え方が如実に出ています。

美術とは予め存在するものを記述するものではなく、解体して、そのもののを再構成する行為に意味を見いだしているからです。

理論的に裏打ちされた作品ですが、作品そのものは見ていて楽しく、飽きさせません。

美術は展示された時点で作家の手を離れます。

解釈は見る者の自由です。

そこには正解も不正解もなく、あるのは見る者の権利だけです。

わたしは正方形のガラスに着目してみました。

ガラスと鉄、これは近代の産物です。

透明なガラスは、住居の内部に光を与えました。

その質感の美しさは、人々を魅了しました。

そして正方形も、近代以降普遍となった形です。

(わたしが思うに)宮本博行展とは、大きな意味で近代の解体ではないかと感じました。

近代を根源的な要素に還元して、そこから自由自在に組み立て直す。

そこで重要なのは、その行為が、同時に近代、現代美術の根源にも触れているということです。

なぜなら、産業と美術の関係が一変したのも、近代という時代からだからです。

宮本博行展にはスタート地点はあっても、フィニッシュの地点はありません。

メビウスの輪のように、作品は循環しています。

その裏には綿密な計算がありますが、それを感じさせない完成度が作品にあります。

わたしたちは宮本さんの作法にハマったように、画廊の中で視点を泳がせます。

そして、「から」をはかるという行為の不思議な快感に、なぜか共感を覚えている自分を発見します。

ご高覧よろしくお願い致します。

2008年藍画廊個展

2010年藍画廊個展

会期

2012年4月2日(月)ー4月7日(土)

11:30amー7:00pm(最終日6:00pm)